Estudamos anteriormente os fatores que influenciam a decolagem, e aprendemos em linhas gerais os tipos de subida em rota que podem ser empregados por

aeronaves de alta performance. Uma vez que tenhamos atingido uma altitude ideal para prosseguirmos em rota, cabe neste ponto analisarmos a fase que normalmente demanda maior tempo de voo e de consumo de combustível – o voo em Cruzeiro, ou o voo em Rota. O Cruzeiro é a fase do voo nivelado que ocorre após a subida e antecede à descida para aproximação e pouso, normalmente corresponde a cerca de 65% do tempo total do voo, sendo a etapa responsável pela maior eficiência da rota como um todo.

Como regra geral, os operadores das aeronaves de transporte têm por objetivo minimizar os custos operacionais das suas aeronaves. Nesse sentido, buscam

voar em regimes que proporcionem o menor consumo de combustível, aliado ao menor tempo de voo possível. De certo você já percebeu que não é possível obter

a máxima velocidade da aeronave com o menor consumo de combustível, e para tal os fabricantes desenvolvem regimes que possam maximizar tais fatores.

Assim como nos automóveis, onde temos como padrão de leitura de eficiência, o quesito de “quilometragem percorrida por litro de combustível” para uma determinada

velocidade, no caso dos aviões, essa relação é denominada de “alcance específico”, e é empregada como uma referência para se determinar o regime de voo mais adequado. O “Alcance Específico” é definido como sendo a relação entre a distância percorrida no ar (em Minhas Náuticas) e a quantidade de combustível requerida para tal (usualmente em Libras ou Quilogramas de combustível):

Alcance Específico = Distância Percorrida no ar / massa de combustível consumida. Assim, de forma prática, o Alcance Específico pode ser obtido dividindo-se a TAS (Velocidade Verdadeira) pelo consumo horário de combustível (ou seja, duas informações facilmente disponíveis na cabine de voo). Logicamente, os sistemas computacionais de voo da atualidade fornecem essa informação de forma instantânea e atualizada.

Os jatos da aviação de transporte geral da atualidade já atingem altitudes de cruzeiro de até 51.000 pés. A eficiência do motor a jato em altas altitudes é a principal razão para operar nesse ambiente, já que o consumo específico de combustível de motores a jato diminui com a redução da temperatura do ar externo, admitindo-se uma rotação do motor e velocidade verdadeira da aeronave constantes.

Assim, voando em grandes altitudes, o piloto é capaz de operar numa região de voo onde a economia de combustível é maior, bem como é mais vantajosa a velocidade de cruzeiro empreendida. Para eficiência, aviões a jato são normalmente operados em altas altitudes, onde o regime de cruzeiro é geralmente próximo aos limites de RPM ou EGT. Nas grandes altitudes, porém, pouco excesso de impulso pode estar disponível para manobras. Assim, a depender do peso, muitas vezes é impossível para o avião a jato subir e fazer curvas simultaneamente, e todas as manobras devem ser realizadas dentro dos limites do expuxo disponível e sem sacrificar a estabilidade e a controlabilidade da aeronave (USA, 2016 – airplane flying handbook).

Mas, em linhas gerais, quais os fatores que influenciam diretamente no custo operacional por hora de voo de uma aeronave comercial? Tal custo varia muito com o modelo, mas também com o país onde opera e o tipo de rota que desenvolve. Isso porque cada país tem suas leis trabalhistas e fiscais, um preço diferente de combustível, de tarifas aeroportuárias e assim por diante. Como exemplo, a hora de voo de uma aeronave Boeing 747 possui um preço médio de cerca de US$ 25 mil, sendo que esse valor inclui todos os custos referentes não apenas à aeronave em si, mas também ao combustível e manutenção, às taxas de leasing, às taxas de pouso, aos salários e treinamento da tripulação, ao seguro, à alimentação servida a bordo, à depreciação do equipamento em si etc.

De acordo com pesquisadores da Eurocontrol (Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea), cada companhia possui economistas focados em otimizar e equilibrar todas essas contas. Os especialistas cruzam diversas informações, incluindo demanda por voos e as rotas a serem seguidas, para então traçar uma média de valores que serão gastos. Mesmo assim, é impossível prever com precisão quanto dinheiro as corporações precisam investir ano a ano, já que os preços variam com bastante frequência. É o caso do valor do combustível, que flutua diariamente e de acordo com o local, e responde por 33,4% dos gastos das companhias aéreas (na Europa) – no Brasil, o combustível pode custar até 35% a mais do que em países europeus ou do que nos EUA, e assim possui um peso ainda maior no custo total de operação. Em segundo lugar, vem a manutenção das aeronaves (9,4%), seguida por assuntos administrativos (7,3%), equipe de pouso (6,8%) e vendas e promoções de passagens (6,5%).

Bem, você já deve estar percebendo que não é tão simples se determinar qual o melhor regime de cruzeiro a ser empregado em rota, haja vista que muitos fatores

estão envolvidos nessa conta. Por exemplo, se voarmos da forma mais econômica possível economizaremos combustível, mas também realizaremos um voo mais

demorado, e isso também tem impacto nos custos. Isso porque, ao analisarmos com mais calma, veremos que muitas peças e sistemas da aeronave possuem

manutenções programadas em função do número de horas voadas, assim como as tripulações possuem regulamentações que limitam o número máximo de horas na

jornada diária, e ainda temos a questão do leasing (aluguel) da aeronave.

Mas, então, como resolver essa questão e determinar o melhor regime de cruzeiro? Cada companhia terá a sua política de redução e de adequação de custos, mas todas elas acabam se baseando em regimes padrões especificados pelos fabricantes para, a partir desses regimes, estabelecer variações que melhor as atendam. Os fabricantes estabelecem tais regimes a partir da análise matemática das curvas de tração, de arrasto, de sustentação em função do ângulo de ataque, de desempenho dos motores etc. Vejamos então quais regimes “genéricos” são estes:

a. Maximum Range Cruise (MRC) / Cruzeiro de Máximo Alcance:

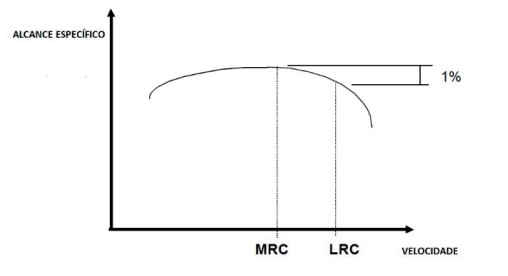

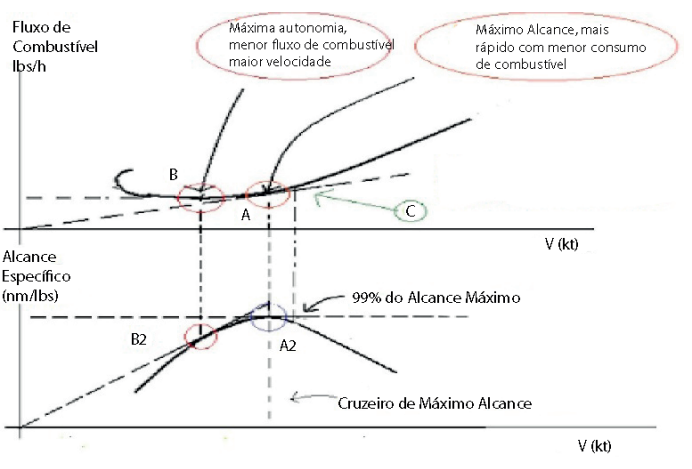

É o regime no qual as operações de voo de cruzeiro são conduzidas de modo a se obter o maior alcance específico – ou seja, neste regime a aeronave voará a máxima quantidade de milhas náuticas para cada unidade de massa de combustível. Saintive (2011) relembra que, no MRC, existe pouca estabilidade de velocidade – uma variação de velocidade para menos (originada por qualquer motivo, por exemplo uma rajada de vento) não será compensada automaticamente pela aeronave (haja vista que nessa faixa de velocidade qualquer redução implica em aumento do arrasto), a menos que haja interferência do piloto em demandar mais potência dos motores para tal.

b. Long Range Cruise (LRC) / Cruzeiro de Longo Alcance:

Regime oriundo do MRC, introduzido na aviação na era dos motores a jato. Como característica que o distingue, possui Alcance Específico 1% menor e velocidade 3% a 5% maior do que o MRC. Os benefícios de uma maior velocidade – voos mais rápidos, maior estabilidade de velocidade e consequente menor necessidade de intervenções dos pilotos nos motores – são alcançados ao “preço” de apenas 1% de perda de economia em relação ao regime MRC (Cruzeiro de Máximo Alcance).

c. Maximum Cruise Speed (MSC) / Cruzeiro de Velocidade Máxima:

Esse regime é obtido quando se emprega o regime de potência de máximo cruzeiro. Ou seja, quando a curva de potência de máximo cruzeiro cruza a curva de arrasto, para uma certa altitude e peso. Dependendo do peso da aeronave, em algumas situações essa não será capaz de alcançar a MSC antes de ultrapassar a VMO ou o MMO. É um regime com elevado consumo de combustível e grande custo para os motores, que podem ter a vida útil comprometida a longo prazo, devido às elevadas temperaturas de operação.

d. Maximum Endurance Cruise (MEC) / Cruzeiro de Máxima Autonomia:

É o regime que permite a máxima economia de combustível e o maior número de horas de voo. Ou seja, a velocidade de máxima autonomia corresponde ao

menor consumo horário possível, o que ocorre numa velocidade ligeiramente inferior à que corresponde à máxima relação CL /CD (coeficiente de sustentação

dividido pelo coeficiente de arrasto) (SAINTIVE, 2011). É um regime normalmente empregado para esperas, quando a aeronave por algum motivo não pode pousar

logo em seguida e precisa aguardar em voo.

e. Constant Speed Cruise (CSC) / Cruzeiro com Velocidade Constante:

Nada mais é do que a simplificação na maneira de se manter um bom Alcance Específico. O operador identifica uma velocidade (Número Mack) adequada, que lhe permita operar próximo ao LRC, por exemplo, sem a necessidade de variar a velocidade à medida que a aeronave perde peso.

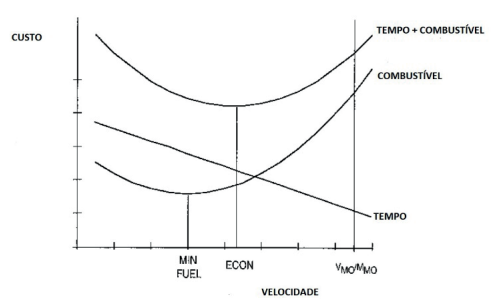

f. Economy Cruise Speed (ECON) / Cruzeiro Econômico:

Os custos operacionais diretos são afetados pelos custos relacionados ao tempo de voo e custos relacionados ao combustível. O custo do combustível é o preço do combustível usado em um determinado voo. Conforme já comentamos, os custos relacionados com o tempo de voo podem cobrir, por exemplo, os seguintes itens:

- Salários da tripulação (se forem função do tempo de voo);

- Custos de leasing de aeronaves;

- Custos de manutenção relacionados ao tempo;

- O custo da chegada tardia de um voo.

A velocidade de Cruzeiro Econômico (ECON) é definida como a velocidade em que a soma dos “custos” do fator tempo e os custos de combustível são minimizados.

O gráfico da figura a seguir mostra o conceito de Velocidade Econômica:

A Economy Cruise Speed (ECON) pode ser calculada em função do “Índice de Custo” (CI – Cost Index), que é a importância relativa do custo do tempo comparado ao custo do combustível:

Índice de Custo = Custos relativos ao tempo de voo ($/hora de voo) / Custo do Combustível

Muitos fabricantes de aeronaves publicam velocidades de cruzeiro ECON como uma função do Índice de Custos. Os operadores o utilizam calculando seu Índice de Custo específico, com base na fórmula acima e, em seguida, usam os dados publicados pelos fabricantes para encontrar o número Mach associado ao Índice de Custo calculado. Ao fazer isso, a companhia aérea é capaz de determinar o número Mach em que seus custos operacionais são minimizados.

Saintive (2011) lembra que é mais importante operar num regime de baixos custos do que num regime que simplesmente consuma menos combustível. O custo do combustível pode ser minimizado se o regime de cruzeiro escolhido for o MRC (Cruzeiro de Máximo Alcance), já os custos com o “tempo de voo” decrescem na medida em que se consegue empregar uma velocidade maior.

Alguns dos custos que comentamos anteriormente não dependem do tempo de voo (ou sua dependência é desprezível) ou do regime, velocidade ou altitude (por exemplo, a alimentação da tripulação e dos passageiros, seguros, taxas de aeronavegabilidade do avião, depreciação dos equipamentos de apoio de solo etc.), por essa razão, não são levados em conta na determinação da velocidade mais econômica.

Como já comentamos, nas modernas aeronaves comerciais da atualidade, os regimes de custo mínimo são disponibilizados aos pilotos por meio dos sistemas computacionais embarcados (os Flight Management Computer Systems, por exemplo, empregados a bordo da família 737 da Boeing), os quais são “alimentados” com os dados de custo de interesse da empresa/operador. De acordo com o Índice de Custo (CI) vigente, o operador pode dar mais importância à economia de combustível ou ao fator tempo, voando dessa maneira mais próximo do MRC ou mais veloz que esse, respectivamente. Dessa forma, percebe-se que os regimes empregados em cruzeiro pelas empresas podem variar com o tempo, de acordo com a influência momentânea de cada item na composição do custo total do voo.