Fatores que influenciam o alcance das aeronaves em rota

Ao descrevermos anteriormente os diferentes regimes de cruzeiro que podem ser

empregados pelas aeronaves comerciais a jato, comentamos sucintamente que

determinados fatores influenciam na escolha da altitude ideal do voo de cruzeiro.

Vejamos com um pouco mais de profundidade os principais, como a altitude e o

peso da aeronave.

a. Altitude Pressão:

Nos voos de cruzeiro, a tração deve ser igual ao arrasto, para que a aeronave se

mantenha nivelada em uma velocidade constante. Para os aviões que cruzam

em regime subsônico, ou seja, aeronaves de baixa performance, Santive 2011

afirma que ao fixarmos o peso e o ângulo de ataque, o arrasto será independente

da altitude de voo, haja vista que em altitudes maiores o arrasto será reduzido

pela menor densidade do ar, mas também será compensado pelo aumento da

velocidade da aeronave.

Nos aviões a jato o alcance específico cresce nas grandes altitudes. Nessas

altitudes, uma mesma tração é obtida com menor consumo de combustível,

o que lhe proporciona maiores velocidades e consequente maior alcance

específico. Entretanto, conforme já estudamos, aeronaves de alta performance e

que operam em regime transônico estão sujeitas aos efeitos de compressibilidade

do ar (quando voam acima do Mach Crítico). Uma aeronave voando com Número Mach elevado fatalmente sofrerá os efeitos do crescente arrasto

causado pelas Ondas de Choque. Assim, acima de um determinado limite de

velocidade, que dependerá de cada modelo de avião, o arrasto total torna-se

maior em grandes altitudes do que em voos mais baixos.

Então, para aeronaves a jato (dotadas de motores turbofan ou turbojato) voando

em grandes altitudes, deve-se estar atento à escolha de um nível de voo

que limite a velocidade da aeronave abaixo do Número Mach Divergente

(revise este conceito no Capítulo sobre Aerodinâmica de Alta Velocidade), visto

que acima do MachDIV o arrasto de compressibilidade aumenta de maneira

considerável. Usualmente, na escolha da altitude de voo que permita a

maximização do alcance específico, observa-se a regra de manter a velocidade

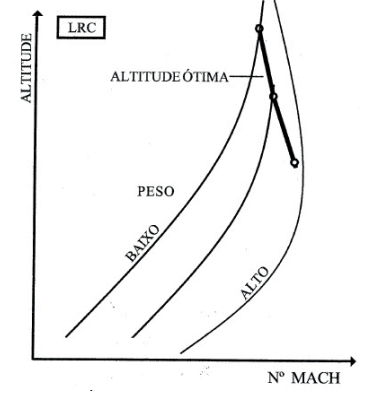

de cruzeiro logo acima do Mach Crítico. A altitude ótima, que maximiza o Alcance

Específico em regime de LRC, será tanto maior quanto menor o peso da aeronave

(SAINTIVE, 2011), conforme se observa na figura abaixo.

Além dos fatores anteriormente mencionados, a escolha da altitude ótima de voo

também dependerá da distância total da etapa a ser voada. Logicamente que,

uma aeronave voando uma rota que demandará quatro horas de voo, poderá

escolher a máxima altitude de voo que forneça um grande alcance específico

(para atingir o nível ótimo de voo, talvez a aeronave tenha que recorrer à subida

Step Climb que estudamos anteriormente).

Entretanto, para o planejamento de uma etapa de voo de somente cerca de

45 minutos (por exemplo, um voo da ponte aérea Rio- São Paulo), podemos

compreender que a aeronave não poderá se “dar ao luxo” de voar próximo ao

seu teto operacional (onde provavelmente o alcance específico seria maximizado,

uma vez que estará leve por carregar pouco combustível), pois antes mesmo de

atingir o nível ótimo de voo a aeronave já estaria iniciando os procedimentos de

descida para pouso. Normalmente, os fabricantes de aeronaves fornecem dois

tipos de cartas para consulta de nível ótimo de cruzeiro, sendo uma para voos

curtos (até 300 milhas náuticas) e outra para voos acima desse limite.

A altitude ideal, definida de acordo com o peso da aeronave, também não leva

em conta o consumo total de combustível durante um voo inteiro. Para voos de

menor alcance, faz mais sentido definir a altitude ideal de cruzeiro como a altitude

em que a totalidade da queima de combustível de voo é minimizada (isto é,

minimizando o combustível Subida + Cruzeiro + Descida).

Assim, deve ser observado que em voos muito curtos o segmento de cruzeiro

nivelado pode ser pequeno ou até inexistente (descida iniciando imediatamente

após a subida). Nesse caso, a fim de permitir a ocorrência de ao menos uma

pequena etapa do voo nivelado (para o serviço de bordo, ou para que os

passageiros possam usar o toilete, por exemplo), o operador deve levar em conta

que isso implicará uma queima total de combustível maior. Como exemplo, a

EMBRAER publica no Manual de Operações (AOM) da aeronave ERJ 145 uma

tabela de altitude de cruzeiro baseada no consumo mínimo de combustível de

voo, e outra com pelo menos 40% do tempo total de voo em cruzeiro nivelado.

Outro aspecto importante na escolha da altitude ótima de voo é a existência de

ventos em altitude. É intuitivo percebermos a influência do vento no alcance da

aeronave, em termos de distância no solo a percorrer. Componentes de vento de

proa reduzem o alcance, e os de cauda o aumentam. Assim, a escolha da altitude

de voo de cruzeiro deve levar em conta esse importante fator. Dependendo

da época do ano e da região em que se voa, correntes de ventos muito fortes

(correntes de jato) podem causar grande influência no alcance da aeronave,

e podem ser utilizadas em favor do seu deslocamento, sempre que existirem

componentes de cauda.

Ventos fortes de proa podem fazer com que o piloto seja obrigado a escolher um

nível de voo teoricamente não tão econômico, em termos de alcance específico,

mas que fornecerá um alcance específico melhor do que aquele inicialmente

escolhido e que continha componentes de vento de proa muito fortes. Os

fabricantes de aeronaves costumam publicar em seus manuais as chamadas

tabelas de “Wind-Altitude Trade”, que fornecem indicações para a escolha

de altitudes de voo alternativas, para os casos de existência de ventos não

favoráveis na altitude ótima de voo para o peso da aeronave (EMBRAER 2001).

b. Peso da Aeronave

Sabemos que, para manter-se nivelada, uma aeronave deve ter compensadas as

forças que agem sobre si, mantendo um equilíbrio. Quanto maior o peso, maior

deve ser a sustentação gerada pelas asas, o que se consegue somente por

meio do incremento na tração, o que gera aumento de consumo de combustível.

Assim, para uma mesma altitude, uma aeronave com peso menor apresentará um

Alcance Específico maior. A figura abaixo exemplifica isso.

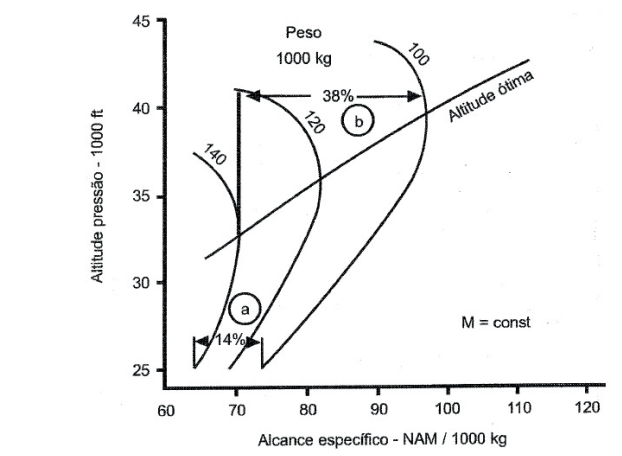

Segundo Saintive (2011), e observando-se o gráfico da figura anterior, a redução

de peso tem influência maior sobre o Alcance Específico, na medida em que

se voa mais alto. No exemplo da figura, a redução de peso de 140 para 100

toneladas fornece um acréscimo de 14% no Alcance Específico, num voo a 25 mil

pés, ao passo que a mesma redução de peso na altitude ótima de cruzeiro chega

a melhorar em 38% o Alcance Específico. Percebe-se, então, a importância da

escolha de uma altitude ótima para o voo em cruzeiro. À medida que a aeronave

voa, seu peso vai sendo reduzido por conta da queima de combustível, e o voo

passa a ser cada vez mais econômico.

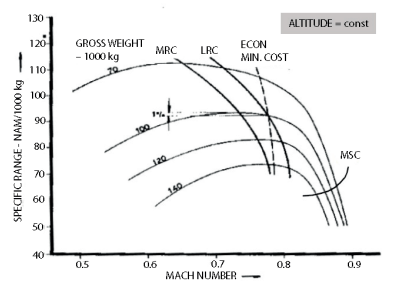

A figura a seguir demonstra mais uma vez a influência do peso na definição

das velocidades de cruzeiro que tratamos, e nos seus respectivos alcances

específicos.

Vibrações em Baixa e Alta Velocidade – Capacidade de Manobra (Margem de Buffet)

No Capítulo anterior estudamos os efeitos do descolamento da camada limite

sobre um aerofólio. Na ocasião, vimos que tal descolamento pode ocorrer

tanto em baixas quanto em altas velocidades, por motivos distintos, e provocar

vibrações (denominadas Buffet) na aeronave. Recordando, o Buffet de alta

velocidade é oriundo da formação de Ondas de Choque normais (quando da

ocorrência de fluxos de ar supersônicos, que desaceleram após a onda de

choque e provocam o descolamento de filetes).

Por outro lado, o Buffet de baixa velocidade está associado à condição de

elevado ângulo de ataque do aerofólio, proveniente de uma operação em elevada

altitude ou da redução muito grande da velocidade (a depender do peso da

aeronave ou do fator de carga “G” à qual está exposta). Ou seja, o Buffet de baixa

velocidade está associado à situação de Estol da asa e, em elevadas altitudes,

também é um aviso da proximidade desse fenômeno perigoso para o voo.

Saintive (2011) relembra que nas aeronaves movidas a motores convencionais

(que voam em baixas altitudes e velocidades) o Buffet de baixa ocorre em

velocidades indicadas constantes, ao passo que nas aeronaves a jato os sinais de

Buffet ocorrem com velocidades cada vez maiores, na medida em que ganham

altitude. Já o Buffet de alta, provocado pelas Ondas de Choque, ocorrem com

velocidades Mach constantes, porém, com velocidades indicadas cada vez

menores, na medida em que a aeronave ganha altitude (quanto maior a altitude,

menor a temperatura e menor a velocidade do som).

Conforme já comentamos em duas ocasiões anteriores neste livro didático, mas

agora visto sob outra ótica, em uma determinada altitude e na velocidade em

que os dois limites de Buffet (o de alta e o de baixa) coincidem, dizemos que a

aeronave se encontra no chamado “Coffin Corner” ou “Canto do Caixão”, e essa

altitude denomina-se Teto Aerodinâmico da aeronave (para um determinado

peso). Nessa condição, a aeronave encontra perigosa tendência de perda de

controle em voo, e por isso deve ser muito conhecida para poder ser evitada.

Já para uma dada velocidade, peso e empuxo, existe uma altitude máxima

na qual o voo reto e nivelado é possível, e essa “altitude máxima” também é

chamada de “teto de serviço”. A fim de fornecer alguma margem de desempenho

para as aeronaves que voam na altitude máxima, o Teto de Serviço é usualmente

definido como a altitude máxima para uma determinada velocidade, peso e

empuxo, na qual a aeronave ainda tem uma taxa residual de subida de, por

exemplo, 100 a 300 pés por minuto (ou seja, um pouco abaixo do Teto Absoluto).

O Teto de Serviço (limite de altitude de voo de cruzeiro especificado pelo

fabricante, para fins operacionais) em que um avião pode voar é limitado por dois

fatores: Empuxo do motor e capacidade da asa em gerar sustentação suficiente,

sem a ocorrência de Buffet.

O Teto de Serviço de uma aeronave é sempre menor do que o Teto

Aerodinâmico. Entretanto, fatores de carga “G” podem reduzir a altitude do

Teto Aerodinâmico até o Teto de Serviço – a depender do peso e do quanto de

carga é aplicada à aeronave (SAINTIVE, 2011). Cargas “G” podem ser oriundas de

diversos fatores, como a realização de uma curva, rajadas de vento ou turbulência.

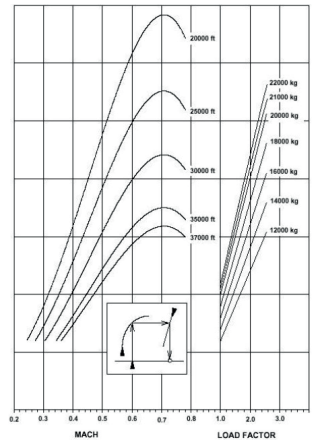

Então, a “Margem de Buffet” pode ser compreendida como a capacidade de

manobra da aeronave, e representa a capacidade da asa de gerar sustentação

suficiente para o peso do avião, em uma determinada altitude. Os fabricantes

de aeronaves geralmente publicam gráficos que mostram em que velocidade

a aeronave começa a experimentar Buffet de alta e baixa velocidade, para um

determinado peso e altitude. Esses gráficos também mostram correções para

fatores de carga maiores do que “1”, que podem ser usados para determinar a

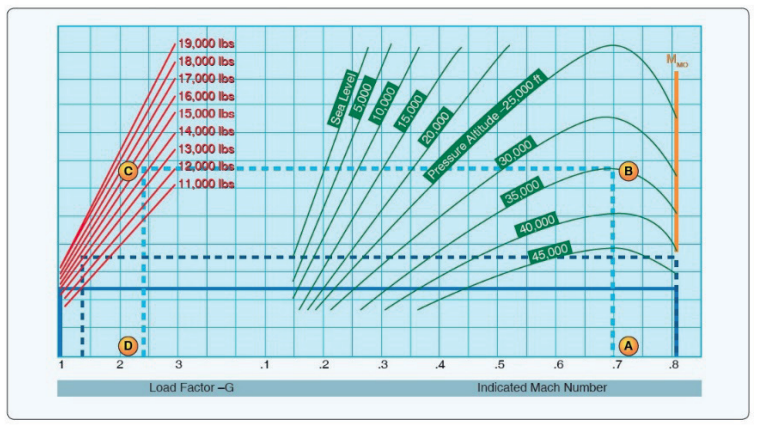

velocidade de Buffet em caso de voo em curva ou em turbulência. A figura abaixo

mostra um típico gráfico desse tipo.

Para um determinado peso, fator de carga e altitude, o gráfico mostra as

velocidades mínimas e máximas (margem) em que a aeronave pode voar sem

experimentar Buffet. Recordando, se as velocidades mínima e máxima coincidem,

diz-se que a aeronave atingiu o “Coffin Corner”. Nesta velocidade não é possível

acelerar ou desacelerar, caso contrário ocorreria a ocorrência de Buffet, e a única

opção deixada para o piloto é descer para uma altitude menor, até que o motivo

da carga “G” tenha cessado, ou que o peso da aeronave tenha sido reduzido.

A seguir, temos um outro exemplo de gráfico de “Margem de Buffet”.

O aumento do peso bruto ou do fator de carga (fator “G”) aumenta o Buffet de

baixa velocidade e diminui o Buffet de Mach (de alta velocidade). Um avião a jato

típico, voando a 51.000 pés de altitude a 1,0 G pode encontrar Buffet de Mach

ligeiramente acima do MMO do avião (0,82 Mach) e Buffet de baixa velocidade

a 0,60 Mach. No entanto, um fator de carga de apenas 1,4 G (um aumento de

apenas 0,4 G) pode ocasionar o início de Buffet na velocidade ótima de cruzeiro

de 0,73 Mach, e qualquer mudança na velocidade aerodinâmica, no ângulo de

inclinação das asas, ou a ocorrência de rajadas de vento podem trazer essa

aeronave a uma situação de risco.

Consequentemente, uma altitude máxima de voo de cruzeiro deve ser

selecionada criteriosamente, a fim de permitir a existência de uma margem

suficiente de carga “G”, para que a aeronave não venha a sofrer os perigosos

efeitos de Buffet em altitude.

O piloto em transição para uma aeronave a jato deve ter em mente que a

manobrabilidade desse tipo de avião é particularmente crítica, especialmente nas

elevadas altitudes. Alguns aviões a jato têm intervalo estreito entre os Buffets de

alta e baixa velocidade. Uma velocidade que o piloto deve ter firmemente fixada é

a de penetração em ar turbulento, recomendada pelo fabricante para o modelo do

avião. (USA, 2016, pilot flying handbook).

Apenas para relembrar um conceito básico sobre aerodinâmica, que você já deve

ter estudado, e esclarecer o que falamos acima sobre carga “G”. O fator de carga

é a relação entre uma força (uma carga) gerada pela asa, para contrapor-se ao

peso da aeronave. Uma aeronave em voo reto e nivelado está sujeita a um fator de

carga “G” de valor igual a 1, pois a sustentação (a força gerada pela asa) é igual ao

peso da aeronave. Ao efetuar uma curva, por exemplo, a aeronave deve produzir

mais sustentação – caso deseje manter o voo nivelado. Como exemplo, um avião nivelado em altitude e empregando uma inclinação de asas de 45 graus estará

sujeito a um fator de carga “G” de 1,4 (o fator de Carga “G” pode ser obtido da

seguinte maneira: G = 1/cos α, sendo α o ângulo de inclinação das asas).

Dispositivos de Aviso de Estol

Das situações de Buffet que comentamos anteriormente, todas elas tendem a

provocar o Estol da asa – parcial ou total, a depender da intensidade. Assim,

seja para os casos de Buffet de alta ou baixa velocidade, sempre existirá uma

velocidade associada a cada um deles, que dependerá de inúmeros fatores como

fatores de carga “G”, altitude de operação, peso e configuração da aeronave,

Número Mach mantido etc.

Logicamente, a menos que em situações de treinamento (normalmente

executadas em simuladores de voo), um piloto não deve ingressar em uma

situação de Estol com uma aeronave comercial de transporte, pois isso pode

gerar descontrole total do voo e consequências imprevisíveis. Assim, os pilotos

devem ser capazes de perceber ou serem avisados da proximidade da ocorrência

de Estol, com margens seguras para poderem interferir e reverter a situação.

Segundo Saintive (2011), o órgão regulador dos EUA (FAA) publica, em sua

documentação FAR 25.207, que o piloto deve receber da aeronave um aviso claro e

distinto da aproximação de uma situação de Estol, com uma antecedência mínima

de 7% (a legislação brasileira ainda complementa, alertando que esse sinal não

pode ser somente visual, mas também sim sonoro). Muitos aviões possuem perfis

aerodinâmicos de asas que acabam “informando” ao piloto sobre a proximidade

do Estol, antes mesmo da margem exigida de 7%. Na ocorrência dos primeiros

descolamentos de filetes de ar dessas asas, a consequência é uma leve trepidação

que pode ser sentida pelos pilotos e servir como um sinal de alerta.

Entretanto, como bem pontua Saintive (2011), as complexas asas das modernas

aeronaves comerciais são dotadas de dispositivos e perfis que tendem a retardar

o descolamento dos filetes de ar, e muitas vezes não são capazes de, por si só,

“informarem” aos pilotos sobre a proximidade do Estol – ou seja, os pilotos não

podem reconhecer a proximidade do Estol em tempo adequado para uma efetiva

reação – a menos que um sistema específico os alerte.

Nas aeronaves comerciais, esse sistema é o Stick Shaker (e o Stick Pusher) – para

rever esse assunto, sugerimos que retorne ao Capítulo 1, quando tratamos sobre

os “Efeitos das Ondas de Choque Normais nos voos Transônicos”, especificamente

no item que trata do “Estol de Mach”. Saintive (2011) também relembra que as

aeronaves dotadas de Sidestick (um manche na lateral do painel de voo de cada

piloto, como nas aeronaves da família Airbus) não operam os sistemas Stick Shaker

e Pusher. Ao invés, essas são dotadas de um sistema que limita o ângulo de ataque

(AOA) a valores em que não seja possível ocorrer o Estol.

Em resposta a um aviso de Estol ou de pré-estol– seja ele percebido por qualquer

meio (por um sistema específico de aviso, ou por vibrações características da

perda de sustentação), a ação apropriada do piloto deve ser a de “baixar” o nariz

até que o aviso cesse e, então, nivelar as asas e ajustar o empuxo para retornar

ao voo normal. O tempo decorrido para realizar essas ações com efetividade

geralmente é pequeno, particularmente em baixas altitudes onde existe

significativa potência disponível.

É importante entender que a redução do AOA elimina a continuação do Estol,

mas somente a aplicação de tração extra será capaz de permitir que a descida

seja interrompida, quando a asa voltar novamente à capacidade de gerar a

sustentação necessária. Em altitudes elevadas, a técnica de recuperação de Estol

é a mesma. O piloto terá que reduzir o AOA, baixando o nariz até que cesse o

aviso de Estol. No entanto, mesmo após o ângulo de ataque ter sido reduzido

para um valor em que a asa normalmente é capaz de desenvolver sustentação

adequada, o avião ainda irá precisar acelerar. Em altitudes elevadas, onde o

impulso disponível é significativamente menor do que em altitudes mais baixas, a

única maneira de conseguir tal aceleração pode ser baixando ainda mais o nariz e

utilizar a força da gravidade (USA, 2016 – airplane flying handbook).

Na situação anterior, vários milhares de pés ou mais de perda de altitude podem

ser necessários para recuperar completamente uma situação de Estol, em uma

aeronave grande e pesada. As discussões acima cobrem a maioria dos aviões; no

entanto, os procedimentos de recuperação de uma determinada marca e modelo

de avião podem diferir ligeiramente, conforme recomendado pelo fabricante, e

estão contidos no manual de voo aprovado pela autoridade certificadora do avião.

Voo em Ar Turbulento

Já tratamos anteriormente sobre alguns dos aspectos do voo em regiões de

turbulência, quando estudamos a questão das Margens de Buffet. Voar em zonas

de turbulência gera fatores de carga positivos ou negativos sobre a aeronave, que

podem ser perigosos para a sua estrutura, a ponto de provocar fadiga extrema e

até rupturas em componentes aerodinâmicos.

Comentamos anteriormente que alguns aviões a jato têm intervalo estreito entre

os Buffets de alta e de baixa velocidade. Por esse motivo, uma velocidade

que o piloto deve ter firmemente fixada é a de penetração em ar turbulento,

recomendada pelo fabricante para o modelo do avião. Mas, quais as

características dessa velocidade específica?

Segundo Saintive (2011), a Velocidade de Penetração em Ar Turbulento de

satisfazer dois requisitos:

a. ser suficientemente alta para que uma rajada de vento ascendente

não provoque o Estol da aeronave;

b. ser suficientemente baixa para que o fator de carga provocado por

uma rajada não ultrapasse os valores máximos recomendados pelas

autoridades certificadoras – nos EUA e na Europa + 2,5 g e (-) 1 g

para as aeronaves de transporte.

Apesar de todos os progressos da engenharia aeronáutica, ao utilizarem materiais

cada vez mais flexíveis e resistentes nos perfis aerodinâmicos das aeronaves

modernas, aliado ao enflechamento das asas (que reduz o efeito da turbulência

sobre elas), uma aeronave ainda pode ser literalmente destruída em voo por

efeitos de turbulência severa.

A velocidade de penetração em ar turbulento é normalmente a velocidade capaz

de proporcionar a maior margem entre os Buffet de alta e de baixa velocidade, e

pode ser consideravelmente maior do que a velocidade de manobra do projeto

(VA). Isso significa que, ao contrário dos aviões a pistão, há ocasiões em que um

avião a jato deve voar acima da VA durante os encontros com turbulência.

Os pilotos que operam aviões em altas velocidades devem ser adequadamente

treinados para operá-los com segurança, e esse treinamento não pode ser concluído

até que estejam completamente instruídos sobre os aspectos críticos dos fatores

aerodinâmicos pertinentes ao voo de Mach em grandes altitudes (USA, 2016).

Como exemplo, a Velocidade de penetração em ar turbulento para as aeronaves da

família Embraer 145 é de aproximadamente 250 KIAS ou Mach 0,63. Já para uma

aeronave Boeing 737-300 tal velocidade gira em torno de 280 KIAS ou Mach 0,7.

Afundamento – Driftdown

Para a maioria dos pesos e altitudes normais de cruzeiro, um avião não será

capaz de manter a altitude de cruzeiro após uma falha de motor, e começará a

descer (Driftdown). A fim de permanecer o mais alto possível, o piloto usará o

empuxo máximo contínuo nos demais motores e desacelerar para a velocidade

ideal Driftdown, que resulta no menor gradiente de descida possível. O avião

então descerá ao longo do que é chamado de perfil ótimo de Driftdown, que

manterá o avião o mais alto possível durante a descida.

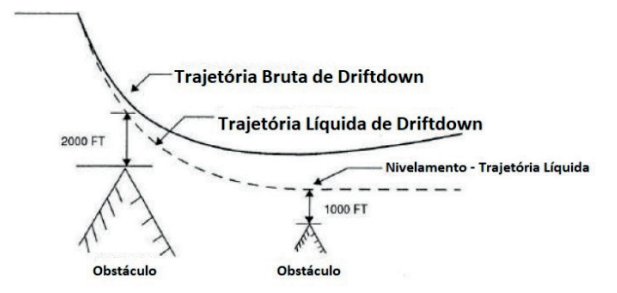

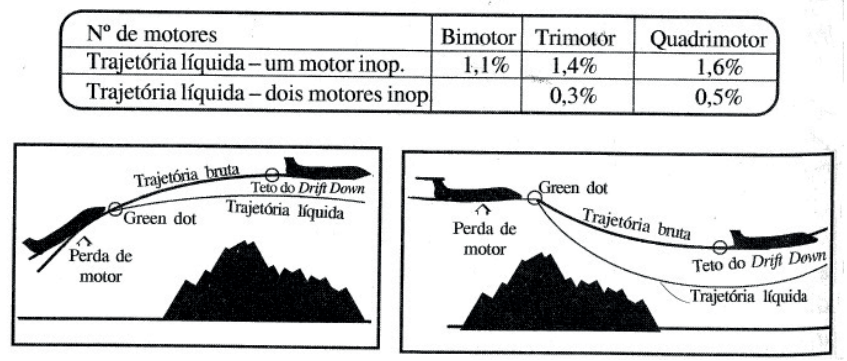

Segundo a EMBRAER (2001), os regulamentos exigem que o desempenho real

do avião seja calculado com a sua configuração mais conservadora (pior posição

do CG e motor crítico inoperante) – o que fornece a trajetória bruta de voo

e, em seguida, degradado ainda mais com um gradiente de 1,1% para aviões

bimotores, 1,4% para aviões de três motores e 1,6% para aviões de quatro

motores. Essa trajetória com gradiente reduzido é chamada de trajetória líquida

de voo e é usada para garantir a liberação de obstáculos em rota.

Durante a descida, o empuxo disponível aumenta à medida que a aeronave desce.

Ao atingir uma certa altitude ele será igual ao arrasto do avião, e esse irá então

nivelar. Essa altitude é chamada de altitude bruta de nivelamento. Quando

corrigida pelas margens de gradiente de 1,1%, 1,4% ou 1,6% (para aeronaves

com dois, três ou quatro motores respectivamente), passa a ser chamada de altitude

líquida de nivelamento e dependerá da temperatura atmosférica e do peso do avião.

Os regulamentos também exigem que o avião seja capaz de livrar todas as

elevações do terreno por uma determinada margem, no evento de falha de um

motor. EMBRAER, 2001 pontua a existência de dois meios de conformidade para

a liberação de obstáculos em rota:

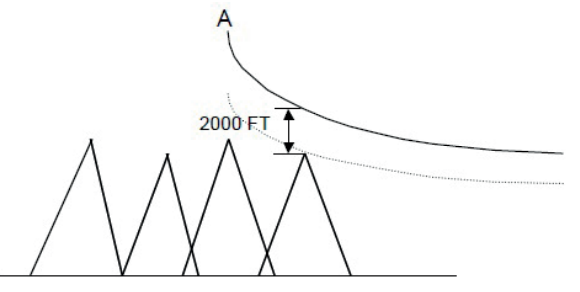

- A altitude líquida de nivelamento deve livrar todos os obstáculos em rota em pelo menos 1000 pés; ou

- A trajetória líquida de voo deve livrar todos os obstáculos por ao

menos 2000 pés, entre o ponto onde presume-se a ocorrência da

falha do motor e um aeroporto onde o pouso possa ser feito.

Saintive (2011) igualmente aborda a questão do Driftdown. O autor relembra que

se uma aeronave experimentar a perda de um motor durante a subida ou em voo

de cruzeiro sobre uma região montanhosa, a estratégia do Driftdown deverá ser

empregada da seguinte forma:

- o piloto deve selecionar o regime de potência máxima contínua nos

motores remanescentes; - deixar a velocidade da aeronave desacelerar até a velocidade de

Driftdown, que corresponde ao ângulo de ataque onde a relação Cl/Cd é

máxima (esta velocidade é indicada ao piloto por meio de uma marcação

verde, nas aeronaves dotadas de PFD – Primary Flight Display); - subir ou descer até atingir a altitude (o teto) de Driftdown.

EMBRAER (2001) ainda pontua que é possível utilizar as curvas de Driftdown para

definir procedimentos operacionais. Antes da partida, uma análise detalhada deve

ser feita usando mapas do terreno, com a plotagem dos pontos mais altos dentro

da largura do corredor prescrito ao longo da rota (normalmente um corredor de 5

NM para cada lado da rota). O próximo passo é determinar se é possível manter o

voo nivelado com um motor inoperante, a pelo menos 1000 pés acima do ponto

mais alto de cruzamento ao longo de toda a rota. Se isso não for possível, ou

se as penalidades de peso associadas forem inaceitáveis, um procedimento de

Driftdown deve ser elaborado, assumindo-se a perda do motor no ponto mais

crítico da rota, de maneira a garantir que os obstáculos serão ultrapassados em

ao menos 2000 pés durante a descida.

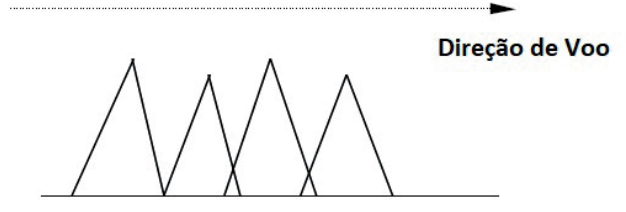

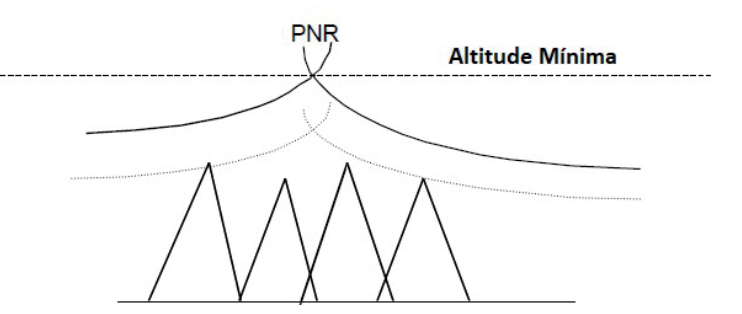

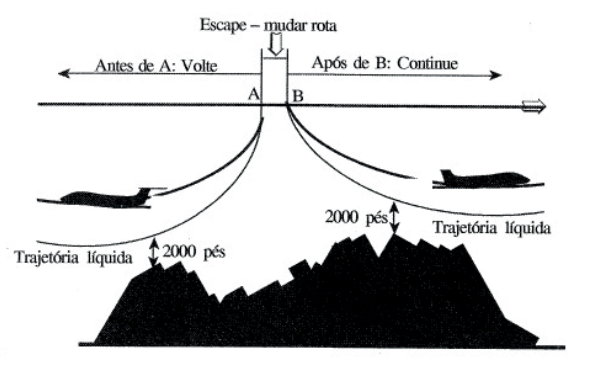

A altitude mínima de cruzeiro e o Ponto de Não Retorno (PNR) são

determinados pela interseção das duas curvas de Driftdown, como ilustrado

mais abaixo. Se ocorrer uma falha no motor após o PNR, o avião poderá prosseguir

na rota original. Caso a falha ocorra antes do PNR, o avião terá que retornar sobre a

rota já voada, ou por uma rota alternativa. Em qualquer direção de voo, a trajetória

líquida de Driftdown deve livrar os obstáculos por ao menos 2000 pés.

Suponha que você esteja iniciando a operação ao longo de uma rota que sobrevoa

o perfil de terreno a seguir:

O primeiro passo é calcular o caminho da trajetória líquida de Driftdown. Haverá

dois caminhos: um considerando a componente de vento para uma descida ao

longo da direção inicial de voo, e outro considerando a componente de vento na

direção oposta do voo, em retorno.

A ideia é combinar a curva de Driftdown com o perfil do terreno.

O ponto em que a linha tracejada toca o terreno é o primeiro ponto (A) mais distante

ao longo do trajeto, onde o piloto pode decidir por permanecer na rota.

Continuando a partir de qualquer lugar antes desse ponto, resultaria na passagem

da aeronave muito perto do terreno ou até mesmo colidindo com ele.

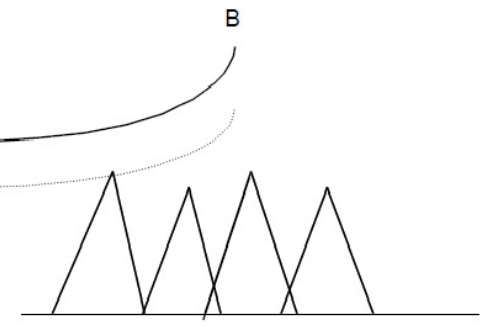

Agora, o procedimento é repetido, mas dessa vez usando as curvas de Driftdown

na direção oposta, e começando com as curvas à esquerda do perfil do terreno.

Movem-se as curvas para a direita, até o tracejado da curva tocar o perfil do

terreno. Issso representa o último ponto (B) ao longo do percurso, onde o piloto

pode escolher fazer um giro de 180 graus e retornar:

A altitude na qual as linhas sólidas se cruzam é a altitude mínima de voo, e o

encontro delas define o Ponto de Não Retorno (PNR). Se ocorrer uma falha no

motor antes do PNR, o piloto deve executar um retorno de 180 graus e cumprir o

Driftdown em uma direção oposta ao voo original. Se o motor falhar após o PNR, o

Driftdown deve ser feito ao longo da direção de voo original.

Voos em altitudes inferiores à Altitude Mínima de Voo não são permitidos, uma

vez que não garantem que a aeronave seja capaz de livrar as elevações do

terreno com segurança. A figura abaixo descreve a manobra de Driftdown, tanto

para subir quanto para descer com um ou dois motores inoperantes, seguindo os

critérios de trajetória bruta e líquida comentados anteriormente.

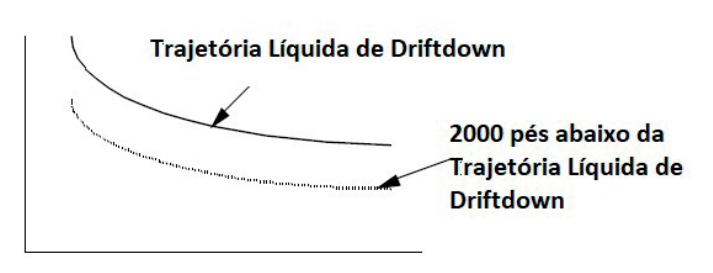

Saintive (2011) também sugere uma metodologia normalmente empregada

nos manuais de operação das aeronaves comerciais, para procedimentos de

Driftdown. Vimos anteriormente que a aeronave deve livrar em sua trajetória

líquida os obstáculos que existam ao longo da rota. Porém, muitas vezes isso não

é possível, e ela deverá selecionar uma rota alternativa ou retornar sobre a rota já

voada (imagine o cruzamento de uma cordilheira, por exemplo).

Mais uma vez surge o conceito de “PNR – Point of No Return” – um ponto da

rota a partir do qual a aeronave não tem condições de retornar pela rota original

e cumprir com o requisito de livrar os obstáculos já ultrapassados, na trajetória

líquida, com ao menos 2000 pés.

Por fim, Saintive (2011) ainda observa outra situação. Podem existir

circunstâncias em que as curvas de Driftdown não se encontrem. Então, teremos

uma nova figura – o “Ponto de Continuar” – ponto da rota no qual é possível

continuar o voo em descida, até atingir a altitude líquida e prosseguir mantendo

separação vertical de ao menos 2000 pés sobre os obstáculos.

Então, ao analisarmos a figura anterior, podemos afirmar que: ao constar a

perda de um motor antes do ponto “A”, o piloto deve retornar sobre a rota já

voada. Já se a perda do motor ocorrer após o ponto “B”, deverá prosseguir na

rota original. Porém, se a falha ocorrer entre os pontos “A” e “B”, o piloto deve

estabelecer um procedimento de escape, planejando uma rota alternativa. Não

sendo possível estabelecer essa rota, o piloto deve considerar a redução do peso

de decolagem ou alijar combustível. Em última instância, caso a redução de peso

ou a quantidade de combustível a ser alijada comprometam o voo como um todo,

deve-se considerar a realização de uma outra rota a partir da decolagem.

Bem, uma vez que a intenção de voo de todas as aeronaves comerciais é a

de normalmente decolar de um local e pousar em outro, em algum momento

da fase de cruzeiro os pilotos devem se preparar para efetuar a transição da

altitude de cruzeiro para a altitude de início do procedimento de pouso. Assim,

vamos analisar adiante alguns simples aspectos que caracterizam a descida das

aeronaves, em seguida, trataremos de requisitos para duas outras importantes

fases do voo, a aproximação e o pouso.